その他の用語集一覧

塗装工事に関するもの

防水工事に関するもの

仮設工事に関するもの

板金工事に関するもの

サッシ工事に関するもの

その他

さび

さびとは、金属が水や酸素と反応して生成される腐食物のことです。 一般的に、鉄の赤錆が耐久性の面で問題になります。赤錆は、進行するとボロボロになってしまいます。定期的な防錆塗装が必要です。 アルミなどに生じるさびは、不動態と言われボロボロになるまでさびが進行することはありません。 詳しく見る

クラック

裂け目、割れ目という意味で、外壁や基礎にできたひび割れのことを指します。 施工不備によるもので、幅が5mm以上のクラックは構造クラックと呼ばれます。吸水乾燥などによりできた微細なクラックは、ヘアークラックなどと呼ばれます。 詳しく見る

チョーキング

外壁などを触った際に、色がついた粉が手に付着する現象を言います。 塗料に含まれる樹脂成分が紫外線により劣化し、色をつける顔料が表面に露出している状態で起こります。塗膜が劣化していることを示すもので、点検時にチョーキング現象が起きているかで再塗装時期を判断することもあります。 詳しく見る

コケ

コケ植物という、岩などの表面に付着して広がっていく植物の総称です。 外壁の防水塗装が劣化した状態を放置するとコケが付着するようになります。 稀に環境によっては、防水塗膜が著しく劣化していない場合にも付着することがありますが、簡単に拭き取ることができます。 詳しく見る

カビ

菌類の一部を呼称し、胞子が飛散し増殖します。外壁の防水塗膜が劣化することで、含水率が高くなると発生するようになります。 人体にとって害であるものは、放置することは好ましくないため、塗装工事の際に高圧洗浄により除去し、再塗装を行うことで発生を防ぐことができます。 詳しく見る

凍害

主に窯業系サイディングで発生する劣化症状で、サイディング中の水分が、低い気温で氷となった際に壁の一部が破損します。 水から氷になった際に、体積が膨張するため、外壁が剥がれていきます。一般的には、凍害が起きた場合には張り替えを行います。 詳しく見る

退色(色褪せ)

太陽の紫外線や酸性雨などにより外壁材や屋根材が劣化することで、色褪せてしまう現象です。 紫外線により樹脂が劣化し、顔料が雨により流されてしまうことで色が褪せてきてしまうことが原因です。建材の防水機能の劣化を示しているため、再塗装の目安となります。 詳しく見る

塗膜の剥がれ

塗膜は経年劣化や施工不備などにより、ベリベリと広範囲に剥がれるようになってくることがあります。 施工不備の原因としては、塗装不可面もしくは下地に不適な塗料を用いたり、乾燥時間、希釈量を守らないなどがあります。下地の処理を適切に行わなかった場合にも、塗膜が剥がれる原因となります。 詳しく見る

塗膜の膨れ

塗膜が経年劣化や施工不備などにより膨れが生じてしまうことがあります。経年劣化としては、雨水の侵入により外壁と塗膜の間に水が溜まることがあります。 施工不備によるものは、下塗り材が不十分であることや、溶剤系の乾燥が不十分であった場合などに起こります。 詳しく見る

剥離

シーリングと外壁の間に隙間ができてしまう現象です。原因は、プライマーの塗布不足や、シーリング硬化による乾燥収縮などがあります。 詳しく見る

破断

シーリング材の真ん中が切れてしまう現象です。原因は、経年劣化でシーリングが硬化し、痩せてきたためです。 カッターなどで撤去し、シーリングを充填し直す必要があります。 詳しく見る

欠落

シーリングが取れてしまった状態です。経年劣化だけでなく、プライマー不足などにより起こります。下地が見えてしまっている状態なので、撤去し、新しいシーリングを充填し直す必要があります。 詳しく見る

ブリード

シーリングの上に塗装を行った際に、シーリングが塗料と反応し、汚れが浮き出てくる現象です。シーリングの可塑剤という成分が原因となります。 このブリード現象が起きない、ノンブリードタイプのシーリングが住宅塗装などでは使用されます。 詳しく見る

光触媒

主に酸化チタンを含んだ機能性塗料を光触媒塗料と言います。 酸化チタンが触媒となり、紫外線により水や酸素と反応し、ヒドロキシラジカル、活性酸素が発生し、有害物質や汚染物質を分解します。雨によって流れるため、光触媒塗料を塗ることで、自浄作用のある外壁になります。 詳しく見る

塗装技能士

中央職業能力開発協会が実施している国家資格です。学科試験と実技試験に分かれており、実技試験は木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業、鋼橋塗装作業の5種類があります。 一級塗装技能士 受験資格は、塗装実務経験が7年以上もしくは2級取得後5年となっています。国家資格ですが、資格保有者でなくても塗装業を営むことができます。 二級塗装技能士 1級よりも受験資格が緩く、実務経験2年以上となっています。*学歴などによって変わります。 詳しく見る

職業訓練指導員

都道府県知事により認定される免許のようなもので、1級塗装技能士の上位の資格として位置しています。塗装業で15年以上の実務経験もしくは1級塗装技能士の有資格者が受験資格を持ちます。 この免許を持っていると、職業訓練校などで講師となることができます。 詳しく見る

有機溶剤作業主任者

建設業労働災害防止協会が認定しているもので、有機溶剤による被害防止の監督としての資格です。 有機溶剤を取り扱う会社では、有機溶剤作業主任者を必ず設置しなければならないと労働安全衛生法で定められています。 詳しく見る

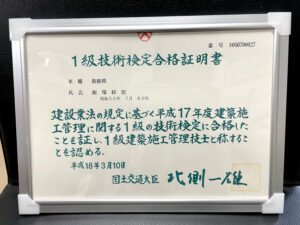

施工管理技士

一級施工管理技士 施工管理における国家資格で、大規模工事などを監理することができる資格です。4000万円以上の建設現場で、監理技術者の専任配置が義務付けられており、1級施工管理技士は大規模工事において必ず必要です。 二級施工管理技士 主任技術者となることができる国家資格です。1級のように大規模工事の監理技術者となることはできませんが、一般住宅などの監理者として活躍することができます。 詳しく見る

外壁診断士

一般社団法人 全国住宅外壁診断士協会が認定している資格です。 外壁の性能、課題に正しく対処できる専門知識を習得した者です。資格の有効期限は5年間とされています。 詳しく見る

外装劣化診断士

一般社団法人 住宅保全推進協会が認定している資格です。 住宅リフォーム市場において、適切な住宅診断の方法を身につけているかを判定するもので、建物の基礎知識、建物診断の実務、関連法規から出題されます。 詳しく見る

リウォール診断士

日本ペイントが認定しているもので、ダイヤモンドコートシステムの認定施工店にのみ発行される資格です。 ダイヤモンドコートシステムは、通常塗膜の上にUVカットクリヤーコーティングをすることで色褪せがなくなる塗装方法です。 詳しく見る

雨漏り診断士

NPO法人 雨漏り診断士協会が認定しているもので、建物の基礎知識、雨仕舞い、防水塗装の知識、雨漏り診断の実務などについて試験で出題されます。 雨漏り調査は非常に難しく、業者によって点検方法などが異なっていましたが、一定の知識レベルを有している証明となります。 詳しく見る

カラーコーディネーター

東京商工会議所が認定している試験で、実践的な色彩の知識を学ぶことができる検定です。 色の性質や特性、色彩の知識を身につけていることを証明する資格です。 詳しく見る

日本ペイント

塗料業界の中で一番の売り上げを誇る会社で、住宅塗料、工業用塗料、自動車用塗料を主に開発、製造している会社です。1881年に設立され、海外の複数事業者とM&Aを行っており日本一の塗料会社です。 日本ペイントホームページ 詳しく見る

関西ペイント

1918年に設立され、各種塗料の製造・販売、配色設計、バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売も行なっています。 様々な公共物の塗装に、関西ペイントの製品が使用されています。 関西ペイントホームページ 詳しく見る

ロックペイント

1952年に設立され、塗料及び接着剤の製造販売を行っています。 車両用、建築用、工業用、DIY用など幅広く塗料を製造しています。 ロックペイントホームページ 詳しく見る

菊水化学工業

1959年に設立され、特殊機能性材料、建築仕上げ材の製造販売および建築・土木材料、機械器具の製造販売も行なっています。 菊水化学工業ホームーページ 詳しく見るエスケー化研

1958年に設立され、建築仕上げ塗材事業、耐火断熱事業、各種化成品の製造販売を行っています。 建築仕上げ塗材での国内シェアはトップとなっています。 エスケー化研ホームーページ 詳しく見る